过去两年,国内新型储能装机年均复合增速128%,但“建而不用”“用而不精”的争议始终不断。业主、投资方、电网调度口对同一套储能系统给出的评价常常大相径庭。问题往往出在“指标”二字上——同一词汇,不同语境,含义差距可达数倍。本文尝试用五把行业最常用的“尺子”,把晦涩的技术参数翻译成可验证、可追责的量化维度,并辅以近期公开可查的电站案例,供招投标、尽调、监管参考。

容量:从“贴标签”到“可用容量”

行业里最常见的“100MW/200MWh”到底指什么?

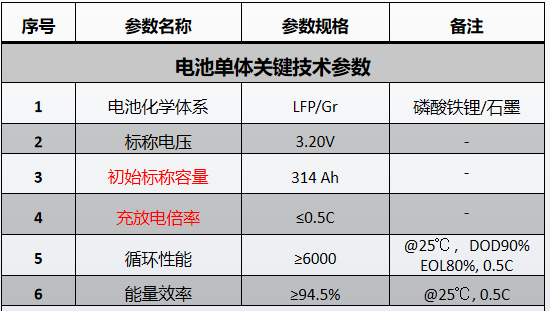

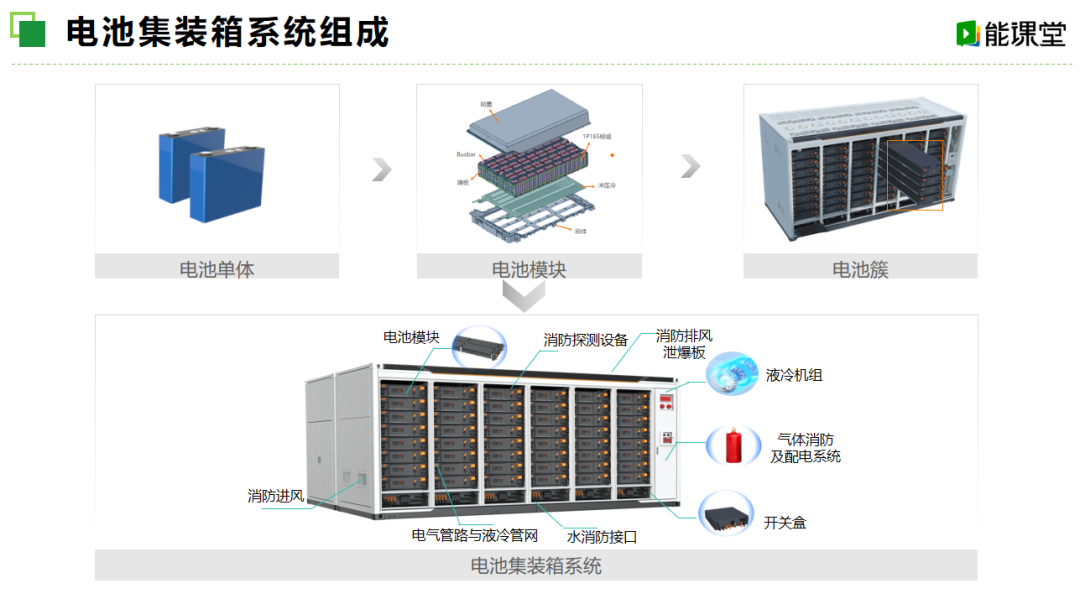

•安装容量(标签值):湖北潜江钠离子储能一期5万千瓦/10万千瓦时,这里的10万千瓦时就是安装容量,由185Ah钠离子电芯42套电池仓累加得出,不含任何损耗。

•可用容量(放电量):潜江项目并网点的实际考核值是“系统效率≥80%”,意味着10万千瓦时最多只能放出8万千瓦时。按照国内已投运项目的统计,首年衰减5%–15%为常态,极端案例一年衰减36%(华东某100MW/200MWh电站2023年数据)。

因此,招标文件中如果只写“容量”,必须追问:是否指并网点可用容量?是否包含首年衰减系数?

效率:为什么有的电站“充100度只能用65度”

综合循环效率η是唯一能把电池、PCS、温控、辅电全部串起来的指标。算法很简单:

η=放电电量÷(充电电量+辅电)×100%

实测数据显示,2024年底投运的江苏xx共享储能项目η=88%,而同期西北某直流侧项目仅71%,差值全部来自PCS与液冷机组待机功耗。

温度:同一集装箱内15℃的温差意味着什么

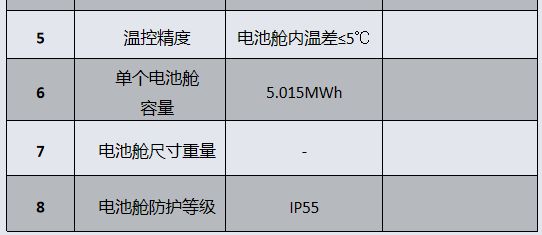

宁德时代在2024年发布的《液冷储能白皮书》披露,磷酸铁锂电芯在25℃工作点循环寿命约6000次,40℃时骤降至3200次。2023年华南200MWh电站停运检修,原因就是局部电芯温度45℃,导致簇间容量差异>8%。行业正在把“集装箱内电芯最大温差≤5℃”写进技术条款,否则10年生命周期内或需追加一次15%容量补充投资。

响应时间:一次调频与“秒级收益”

国标GB/T36558-2018要求一次调频响应时间≤1秒。2024年7月江苏电网集中调用450万千瓦新型储能,其中180万千瓦参与一次调频。调度日志显示,最快PCS空载到满载仅0.42秒,最慢1.8秒——后者因软件版本过旧直接错过高价时段,单日损失约2.7万元。

安全:从NFPA855到国内消防新规

2019年美国McMicken8MW/32MWh电站爆炸事故后,NFPA855将“可燃气体浓度监测+防爆通风”列为强制条款。国内2024年11月实施的GB/T42288-2024等同采用。即将开标的广东某300MWh项目已在技术规范书中写明:舱级可燃气体探测器响应时间≤5秒,并与消防主机联动,30秒内完成排风启动。

储能系统已经从“要不要上”进入“怎么算细账”的阶段。把容量、效率、温度、响应、安全这五把尺子用同一套语言说清楚,才能避免“概念性交付”。下一次招标,不妨直接要求投标方提交:

•并网点可用容量保证函(含首年衰减曲线)

•第三方实测η报告

•舱级温差CFD仿真+红外实测视频

•PCS一次调频阶跃试验波形

•消防系统联动试验记录

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...